倶知安風土館講座「オビラメ学」

2012/2/21、2017/09/11

第2回「世界の、日本の、そして尻別川のイトウ」

会場 倶知安風土館

日時 2012年1月21日(土曜)午後3時~

講師 川村洋司さん(北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)

みなさん、こんにちは。北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場の川村です。岡崎館長がご紹介くださったように、風土館でお話しするのは今回が初めてではありません。何回も聴いていらっしゃる方もいると思いますが、ご了承ください。

イトウの分類学

まずイトウの名前についてお話しましょう。釣りの本などによく出てくる、「魚偏に鬼」と書く漢字は、国語辞典にありません。つまり比較的最近つくられた合成文字なんですね。古い文献では、カタカナで「イト」「イド」と書かかれている場合もあります。青森県・下北半島の大畑川に「イド淵」という地名があるのですが、地元の人の話では、そこには昔、イトウが溜まっていたとのことです。アイヌ語では「チライ」が一般的で、道東など一部で「オペライぺ」などと呼ばれ、これが日本語化して「オビラメ」となったようです。また、美幌地方では「トシリ」とも呼ばれていたようです。

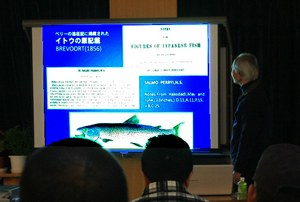

学名はHucho perryi(フーコ・ペリー)。米国の東インド艦隊司令長官だったペリー提督が、開国を求めて黒船艦隊で来日し、函館に寄港した際(1854年)に採集したイトウの写生図を、本国に持ち帰って新種として発表したことから、彼の名が付けられています。ですからイトウの原記載も、ペリーが著した『日本遠征記』(1856年)です。当時は写真がなかったのでイトウの絵が描かれています。当初は、ブラウントラウトなどと同じSalmo(サルモ)属の新種として発表され、後にHucho(フーコ)属が新設されてそこに入りました。タイプ標本となったこのイトウの産地は函館で、5~6月頃に捕獲され、体長は33インチ(1m弱)と記録されています。『遠征記』では、函館での引き網での魚類調査の様子が挿絵に描かれ、一緒にサクラマスも捕獲されているので、当時、函館周辺にもイトウが生息していたと推測されます。

現在の分類によれば、日本を含めて、世界には4種1亜種のイトウがいます。北海道やロシア沿海州に生息する「イトウ」のほか、ヨーロッパ地方の「フーヘン」、北朝鮮・鴨緑江の「高麗イトウ」、中国・長江の「虎嘉魚」の4種と、モンゴルやロシア・シベリアにいるフーヘンの亜種「タイメン」です。このうち、イトウだけが降海性を有しています。

新しい分類法も提案されています。チェコの生物学者ブラディコフ(Vadim Vladykov)が1963年、世界のイトウについて形態的特徴を改めて比較したところ、日本や沿海州のイトウは他の地域のイトウ属に比べて縦列鱗数が著しく少なく(タイメンが200前後なのに対し、イトウは100~120)、鱗が大きいことや、脊椎骨数も60前後と非常に少ないことなどから、他のイトウ属の魚たちとは別に、新しくparhucho(パラフッコ)という亜属を設けて、Hucho parhucho perryi(フッコ・パラフッコ・ペリー)と種の名前を付け直すべきだ、と提唱しました。

さらに近年、ミトコンドリアDNAを比べる研究で、日本のイトウは、サケ科魚類の生物進化のかなり早い段階で、イトウ属(Hucho属)から分岐し始めていることが分かってきました。ミトコンドリアだけでなく、核に含まれるDNAの分析結果なども踏まえ、今では、大陸内部のイトウと比べると、日本のイトウは亜属どころか、属のレベルが種類が異なる、という説が有力になっていて、学会誌でも「Parahucho perryi」がよく使われるようになってきています。とはいえ、一般的な分類では、いまのところ「Hucho perryi」の学名がそのまま使われています。

ここまでをまとめると、こんなふうに整理できます。

ユーラシア大陸内陸部のイトウ属は、レノック(和名コクチマス)ときわめて近縁(兄弟種)。

日本のイトウは、サクラマスなどのサケ属にむしろ近く、ユーラシア内陸とは別属のParahucho属とすべき。

すると日本のイトウは1属1種の非常にユニークな存在と言える。サケマス類の進化を探る上でも重要種。

ミトコンドリアDNAを比べると、集団間のもっと細かな違いも見つけることが出来ます。江戸謙顕氏らが行なった研究では、同じ北海道内に生息するイトウ同士でも、大きく4つの地域集団に分類できる、といいます(イトウ生態保全研究ネットワーク/江戸謙顕・北西滋・小泉逸郎・野本宏和「北海道に生息する希少サケ科魚類イトウの遺伝的構造と絶滅リスク評価」プロ・ナトゥーラ・ファンド第17期助成成果報告書、2008)。尻別川は大きく分けると日本海側の集団ですが、集団内の他水系との違いも確認され、尻別川個体群だけの独自性があると考えられます。

それは生態にも現れています。猿払川や朱鞠内人工湖のイトウと比べると、尻別川のイトウは成長が早いのが特徴です。他の水系の多くでは、イトウは90cm前後で寿命を迎え、体長が1mを超えることはあまりありませんが、尻別川では10年ちょっとで1mを超え、さらに巨大なイトウも珍しくありません。

成熟に達する大きさにも違いが見られ、メスの成熟体長は空知川で58cm、猿払川で60cmくらいですが、尻別川では90cm近くにならないと成熟しません。

反面、共通の習性もあり、強い母川回帰性(同じ川に繰り返し繁殖遡上する性質)もそのひとつ。われわれは1997年から2000年にかけて、空知川での標識実験でそのことを初めて突き止めましたが、尻別川でも、親魚たちが遡上してくる支流は毎年決まっており、母川回帰性が関係しているものと思われます。(川村洋司「イトウの保護も一支流から(イトウだって母川回帰)」マリンネット「試験研究は今」440号収録、2001)

イトウの生活史

空知川上流部(南富良野町)での観察では、オスは4歳、メスは8歳で成熟し、繁殖に参加するようになります。サケ、カラフトマス、サクラマスといった魚種と違って、イトウ親魚は1回の産卵では死なずに川を下り、翌年以降も何回も繰り返して産卵するのも特徴です。「長寿多回産卵」と呼んでいます。

イトウの産卵期は春で、オス1メス1のペアを形成して繁殖に臨みます。支流の上流域の淵尻(淵の下流)で、川底の礫径が平均3cmほどの場所が産卵に適しているようです。産卵後、川底が盛り上がって見える部分を「産卵床」と呼び、イトウの場合、特徴的なのは、その上流にできるV型ないし逆ハの字型の掘りあとです。ニジマスもやや似た形になりますが大きさが違うので、見慣れると一目でイトウだと分かります。サクラマスなどの他のサケ科魚類の産卵床は、V型ではなく楕円形です。

産卵から2カ月ほど経った7月から8月上旬ごろ、稚魚が産卵床から出てきます(「浮上」)。最初は産卵床のすぐ下流の、ほとんど流れのない浅いところに定位して、漂流してくる微生物などを食べています。さらに1カ月半ほど経つと、岸寄りのワンドの、岸に生えた植物の陰になるような場所に入っていき、観察するのも非常に難しくなります。人目につきにくいため、イトウがいるとは気づかれずに護岸工事などでこうした環境が次々に破壊され、世代交代がうまくいかなくなってしまった、という面がありそうです。

順調に成長して体長30cmを超えると、主としてウグイなど他の魚を食べるようになります。この頃からどんどん下流へ下り始め、時には海まで出て行くものもいます。積極的に降海するどうかは地域によって差があり、サハリン島などでは多くが海へ降りるため、沿岸漁業の混獲に遭っていますが、北海道では、今でも降海がよく見られるのは道北地域ぐらいで、ほかの地域ではせいぜい汽水域に出ていく程度で、尻別川などでもほとんど海での捕獲は稀だったようです。

いずれにせよ、イトウは河川の上流から下流、海までをフルに使って生活している、ということをぜひ覚えておいて下さい。

イトウの生活史戦略

南富良野町の空知川のイトウ繁殖河川で、個体識別をして追跡調査を行なったところ、1990年代を通じて、1986年生まれの親魚が産卵遡上親魚の大部分を占め続けていることが分かりました。例年に比べて生き延びるのに有利な環境条件が重なって、この世代のイトウの個体数だけが特別に多く生き残ったのでしょう。たまに現れるこのような年級群を「卓越年級群」といい、イトウの場合、どうやら彼らの存在が個体群全体を支えているようです。

サケ科魚類は、一回産卵タイプ(サケなど)と多回産卵タイプ(イトウなど)に分けられます。同じ一回産卵タイプでも、カラフトマスは全員が生後2年で成熟します。偶数年と奇数年で豊・不漁を繰り返すのはそのせいですが、各年級群間で遺伝的交流はありません(「同時成熟型一回産卵タイプ」)。しかし、母川回帰性があまり高くなく、何らかの理由で母川の生き残りが低かった場合でも、他の河川で子孫を残すことができます。繁殖場所でのリスクに対して、空間的な対処法を用意しているわけです。

いっぽう、シロザケは個体によって3年~5年と成熟年齢にばらつきがあるので、年級群間で遺伝的交流があります。サクラマスも、大半は3年で成熟しますが、若齢の河川残留タイプ(ヤマベ)が存在することによって、年級群間の遺伝的交流が確保されていると考えられます(「継時成熟型一回産卵」タイプ)。こちらは母川回帰性が高く、空間的対処より、時間的対処によってリスクを下げようとする戦略です。

イトウはどうでしょう? 一回産卵タイプに比べて、多回産卵タイプのイトウは、1回の産卵に必要な親の投資は少なくて済みます。じっさい、抱卵重量を調べると、成熟したサクラマスの雌の卵巣の重さが親の体重の15%に達するのに対して、イトウでは7%に過ぎません。その代わり、一生のうちに何度も抱卵・産卵することで、絶滅のリスクを分散させようとしています。これもまた、不安定な繁殖環境に対する適応と考えられます。サケやカラフトマスやサクラマスが集団でリスクに対処しているのに対し、イトウは個体ごとに対策をとっている、という見方も出来るでしょう。

イトウの希少性

イトウは、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧ⅠB類(EN)、北海道のレッドリストでは絶滅危機種(Cr)、IUCNのレッドリストでは、特にサハリン沿岸での混獲量の急減を受けて、最上位のCRに分類されています。

尻別川のイトウはどうでしょう? 今日も会場にいらっしゃいますが、オビラメの会の草島清作会長の釣り日誌をもとに、尻別川での過去のイトウ釣獲数を調べてみました。全て50cm以上の魚です。1957年(昭和32年)には、169匹が釣れています。79年(昭和54年)も、多少小型化はしていますが、1m前後のイトウを含め、100匹を超える数が釣られていました。

ところがその後の15年ほどで状況は一変します。これは95年(平成7年)から98年にかけて、尻別川流域でイトウの産卵床や稚魚を探索した場所を地図上にプロットしたものです(川村洋司「最新情報・イトウの繁殖生態」2000年)。マークが全くついていない支流は、堰堤があって魚が遡上できないエリアです。尻別川流域全域にわたってこれだけ調査したにもかかわらず、4年間で確認したイトウはたった1匹、体長10cmあまりの幼魚だけで、産卵床も稚魚も、全く見つかりませんでした。90年代以降、尻別川のイトウは世代交代がほとんどなされておらず、個体数も非常に少ない状態になってしまった、と言えるでしょう。

いくつか理由が考えられます。尻別川本流は、6つの大きな発電ダムで区切られています。ダムとダムの間には、ほとんど水が流れていない区間があります。支流にも落差工や堰堤など、無数の河川横断工作物があり、いずれもイトウたちの自由な移動の障害となっています。

河川横断工作物の位置を土地利用図に重ねてみると、農地と重なっていることが分かります。堰堤や落差工の多くは、農地保護のための床止工や頭首工と考えられます。また、各支流上流部の山林には大きな砂防ダムもあります。魚道があっても機能していない、砂防ダムなどで土砂の移動が止まり河床の礫が粗粒化する、農地からの土砂流入で逆に礫河床が砂泥で埋まってしまう、といった問題も起きています。護岸などの河川改修で稚魚の成育場所が奪われがちだということは先ほどお話ししました。川の直線化で淵が消失し、成魚の生息場所も失われています。上流から汽水域まで、流域をフルに使ってしか生きられないイトウにとって、どれも致命的な問題です。

逆に言うと、これから尻別川でイトウを再び増やしていくためには、こうした問題を解決していく必要があるということです。

そんななか、一昨年(2010年)から、倶知安町内でイトウの産卵が確認され出しました。今、私たちは次の3つの認識を共有する必要があります。

- 国内的にも国際的にもイトウは希少である(希少性)

- 尻別川のイトウは極めて巨大化する特異な個体群である(特異性)

- 倶知安町は尻別川でイトウ天然再生産河川がある唯一の町である(独自性)

地元の倶知安町から、ぜひこうした声を発信してください。

最後に、イトウが地域に愛される存在となるよう、次の言葉で講座を締めくくりたいと思います。

『取り戻そう 流域住民の手で となりのイトウ』

以上で終わります。ありがとうございました。ご質問があれば、お答えします。

――イトウの他に「卓越年級群」が現れる種はいますか?

実は魚類より、貝類にその例が多いと言われています。北海道だとカワシンジュガイや、ヤマトシジミなどで卓越年級群の存在が知られています。同じ場所でサイズが揃った個体が多くみられるので、それと分かります。

――卓越年級群は、生まれ年にたまたま好条件が重なると現れてくる、という説明でしたが、そういう個体群を人間が保全するには、どんな方法が考えられますか?

卓越年級群の発生は、周期性がないので予測できないんです。現状では、新たに加わった親魚をできるだけ保護して、何年も長期にわたって産卵させる、というやり方しかないでしょう。

――日本のイトウはウロコが大きい、とのことですが、なぜそうなったんですか? ウロコが大きいと何か有利なことがあるんでしょうか?

有利な点があるかどうかは分かりません。原始的と言われるブラキミスタクス(サケ科の属のひとつ)やイワナ属は、ウロコが小さい。一般には、進化とともにウロコは大きくなっていく傾向があるんです。フッコ属とパラフッコ亜属との系統的違いが関連しているのかも知れません。

――尻別川の河口でも、昔はイトウが獲れていたんでしょうか。

詳しい情報はありません。古老の話やイトウ釣りの記録を読むと、河口近くのサケの定置網にイトウが入ることがあったようですが、数は少なかったらしい。近年は尻別川そのものでイトウの数が非常に減っていることもあって、海でイトウが捕獲されたという情報はありません。

――サハリン北部のイトウが減っていると聞きます。天然ガス採掘や、ガスを輸送するためのパイプライン付設などが影響しているのでは?

天然ガス開発による環境破壊と同時に、密漁も多いと聞いています。一帯でサケ漁が盛んになり、混獲されていることも考えられる。サハリンや極東のイトウは、以前はほとんどの個体が降海していたが、今は降海しない魚が増えているようです。海へ降りた個体が混獲され、河川残留方の個体ばかりが残ってしまったせいかもしれません。

――尻別川の本流ダムには魚道があります。それでも遡上できないと言うことは、魚道が機能していないんですか?

せっかくの魚道ですが、尻別川本流のダムの現在の魚道は、はっきりいうとあまり機能的でありません。ジグザグの階段式なのですが、イトウの立場からすると、入り口を見つけるのすら難しい構造です。それから、ダムとダムの間に、水がチョロチョロ流れているだけの減水区間があるのも問題。こんな尻別川を長距離移動するのは、運動能力の高いサクラマスにも一苦労で、彼らは大雨の後のたまの増水時に一気に移動していると考えられます。本流でイトウたちがどのように移動しながら暮らしているのかは、まだよく分かっていませんが、上流から河口まで、川全体を自由に移動できるよう、保全策を考えていく必要があると思います。

――川のようすを見ていると、尻別川支流のM川あたりでもイトウが繁殖してそうな気もしますが、なぜ産卵していないんですか?

M川は、本流との合流部からほど近い場所に頭首工(ダム)があり、魚道が付いてはいるのですが、「張り出し型」と呼ばれるタイプで、イトウには傾斜がきつすぎて、うまく上っていけないのだと思います。また川自体も、護岸工事が入っていて、あまりいい環境とは言えません。かつて研究機関によって長期にわたる魚類調査も行なわれているのですが、近年は稚魚を含めイトウが捕獲されたという情報はありません。

――産卵河川に上ってきたイトウ親魚たちはふだん、6つダムのある本流の、ダムとダムで分断された1区間の中だけで、生き続けているということですか?

断言はできませんが、そうだと思います。ダムとダムの間に、イトウ親魚がかろうじて生き延びていける環境があるので、そこから上ってきたと考えられます。

――一昨年(2010年)から2年続けて産卵が確認されたということは、成熟年齢から逆算して、2000年ごろ生まれのイトウたちが「卓越年級群」として現れたということですか?

もう少し早く、1998年生まれの可能性が高いと思います。というのは、実はこれまでにも、尻別川では1998年生まれの野生イトウが4尾、いずれも成熟前に捕獲されたものですが、発見されているんです。今回遡上してきた親魚が全てその年生まれかどうか分かりませんが、尻別川では少なくとも98年に一度、イトウたちが自然繁殖に成功した可能性が高いと考えています。ただ、その後の繁殖があまりうまくいかなかったとすると、去年現れた親魚たちが、後数年は連続して産卵遡上してくるでしょうが、彼らが寿命を迎えた後、また一時的にイトウが上ってこない時期がやってくる可能性もあるわけです。

――倶知安町内の尻別川を考えると、寒別ダムと比羅夫ダム(いずれも北海道電力)で挟まれた20km弱の流程が生息域になるわけですが、この間にどれくらいの数のイトウが生息できるでしょうか?

データがなくて正確には分かりませんが、川の状態から推し量るに、1mクラスがそんなにたくさんすめるとは考えられません。

――2010年と2011年、なぜ急にイトウの自然繁殖が再開したんでしょう? もしかして他の河川からやってきたとか?

遡上魚を捕まえてサンプルをとったわけではありませんが、目視した大きさ、婚姻色の出方などから、尻別川オリジナルのイトウと考えるのが妥当です。つまり、他水系のイトウだと体長1mを超えるのは非常に稀で、他の川から移植された魚だとはとても思えません。もちろん、捕獲して遺伝子を調べるなどすれば証明できますが、出来るだけ親魚を死なせない、という観点からすると、今はそれができる状況ではありません。

――尻別川はイトウのエサになる生物が少ないのではと思いますが、例えばウグイの数を定期的に調べていたりしますか?

今のところ調べてはいませんが、エサは決して少なくはないと思います。現状でも尻別イトウたちは1m以上に成長しているので、尻別川の直線化や分断化が今後解消されれば、それだけでも「生産力」はずいぶん上がると思います。

2012年2月21日、倶知安風土館にて。写真撮影・坂田潤一、記録・沼田雄一

Copyright (C) 2012 Hiroshi Kawamura & Jun_ichi Sakata, All rights researved.